« Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme », la célèbre maxime du physicien Lavoisier est comme la plupart des formules de ce genre : une récupération. De Gaulle avait piqué à Chateaubriand la proclamation que la vieillesse est un naufrage et Mitterrand a subtilisé à Cervantes la nécessité de laisser du temps au temps. Lavoisier a récupéré son propos dans l’Antiquité grecque, chez Anaxagore. L’illustration même de son propos. En voici d’autres exemples. #RescapesdelEspece

Comme l’obstacle de la mutation économique semble insurmontable, le débat dérive vers des thématiques plus traditionnelles. C’est l’une des lignes de fuite habituelles à gauche. La réalité est adaptée en jouant sur les perspectives.

La notion de « compte temps » avancée par Emmanuel Macron pour remplacer l’assurance chômage et regrouper retraite, chômage, formation et congé sabbatique avait été envisagée, à Matignon, lors de la préparation de ce qui allait devenir « la retraite à 60 ans ». Jean Peyrelevade avait préconisé un équilibre financier du système de retraites sur la base de quarante années de cotisation au lieu des trente-sept et demie en vigueur. Un tel allongement paraissait inenvisageable aux dirigeants politiques. Pour rendre l’ensemble plus attractif, un contrat social a été envisagé. Chaque individu, dès sa naissance, en connaîtrait les termes : en échange d’une formation initiale puis continue et d’une retraite, il serait redevable à la société de quarante années de travail. Libre à lui d’entrer et de sortir de la production à la date choisie et de s’interrompre pour un congé ou en raison d’une défaillance de son entreprise.

La proposition a été retoquée sans réelle discussion car le réalisme électoral imposait de reprendre une vieille revendication qui faisait écho dans la population. Il est de règle que les références historiques ancrées et des perspectives symboliques, accompagnées d’un boisseau de démagogie clientéliste, emportent les décisions. À droite comme à gauche.

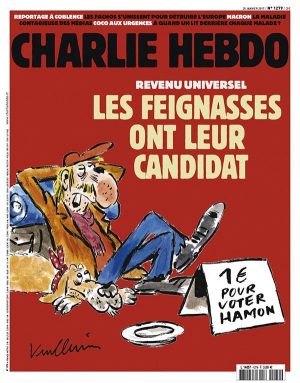

Le retour aux discussions sur le rapport au travail, qui ont tenté d’animer une campagne présidentielle dérivant dans l’innommé de la politique, s’est accompagné de débats sur le temps libéré et le droit à disposer de son corps. Le jouir perce derrière la remise en cause de la valeur travail. Des sarcasmes analogues à ceux qui s’étaient élevés contre Paul Lafargue ont accompagné le programme proposé par Benoît Hamon lorsqu’il a brandi sa version actualisée de la vieille revendication d’un revenu universel. La litanie des arguments dénonçant le triomphe de la paresse et du règne de l’assistanat ont refait florès. Charlie Hebdo a illustré ce moment d’une couverture présentant le candidat du PS comme celui des « feignasses ».

Il s’agit pourtant d’une idée qui traîne depuis… le XVIIIe siècle. Thomas Paine (1), l’un des théoriciens de la révolution américaine, expliquait que la charité ne suffirait jamais à chasser la misère. Elle peut « satisfaire sa conscience, mais pas son cœur », écrivait-il. Il préconisait d’organiser la civilisation comme un « système de poulies », afin que « tout le poids de la misère » disparaisse. Paine proposait une sorte d’héritage pour tous, idée envisagée par François Hollande, s’il avait été candidat, sous la forme d’un « patrimoine universel » : une somme d’argent à laquelle chacun aurait droit, à l’arrivée à l’âge adulte (2).

Comme quoi nos idées « modernes » sont loin d’être des idées neuves. De la même manière, la mutation technologique renvoie à des controverses qui furent celles du tournant des XIXe et XXe siècles. Comme si la capacité d’analyse politique était en retard sur la réalité sociale. Comme s’il était plus facile d’imaginer l’usage des technologies que de comprendre ce qui en résulte en termes de modes de vie et d’organisation de la société.

Par un paradoxe dont je ne suis pas persuadé qu’il en ait conscience, Benoît Hamon, en récupérant la revendication d’un revenu universel, a effectué un renversement de paradigme. D’une part, il a rompu avec l’un des fondements de la tradition socialiste, celle de Fourier et de Proudhon, celle qui, dans la lignée de 1789, avait été porteuse de la revendication du droit au travail. Un droit que Ledru-Rollin avait défendu devant l’Assemblée constituante de 1848 avant qu’il ne soit inscrit dans la Constitution de 1946 – « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » – et repris dans celle de la Ve République. Camille Riquier rappelle que « pour Péguy, la philosophie socialiste est simple et sobre : c’est une philosophie de producteur qui consiste à mettre le travail au centre de la société. (…) Le travail qui s’oppose au capital et donc à l’Argent (3)».

D’autre part, il a enfourché une thématique qui fait florès dans le courant réal-libertarien et s’inspire des écrits du philosophe belge Philippe Van Parijs. Enseignant à la faculté catholique de Louvain, comme dans des universités anglo-saxonnes, il a commencé par travailler sur le marxisme analytique dans le cadre du No-Bullshit Marxism Group (4). Il substitue à la lutte entre capitalistes et prolétaires une opposition entre travailleurs et chômeurs, ce qui le conduit à proposer, comme outil de passage du capitalisme à une société communiste, la fameuse allocation universelle versée à chaque individu de manière inconditionnelle durant toute sa vie (5).

Or, ce cheval de bataille a été enfourché, dès 2013, par Gaspard Koenig, fondateur du think tank Génération libre qui se présente comme s’inscrivant « dans la tradition du jacobinisme libéral ». Comme Van Parijs renvoie aux oubliettes la « lutte des classes » selon les canons marxistes, Koenig prévoit la fin du clivage gauche-droite et annonce l’émergence d’un clivage entre société ouverte et société close, entre une Europe ouverte à la mondialisation et les réflexes souverainistes nationaux.

Là où Benoît Hamon aurait dû dresser l’oreille, c’est lorsque Gaspard Koenig propose une illustration partisane de cette vision politique : « Dans le débat politique, la division entre Fillon et Macron recoupe grossièrement une division entre un libéralisme classique, reposant sur une conception négative de la liberté – faire tout ce qui ne nuit pas à autrui – et une vision plus réal-libertarienne avec Macron, incluant une dose de liberté réelle, qui offre à l’individu le moyen de réaliser ses choix. »

Au-delà d’un positionnement tactique à « la gauche » du PS, fruit d’une carrière d’apparatchik, je retrouve dans le côté « attrape-tout idéologique » de Hamon, dans cette manière de se saisir des idées originales en marge du débat pour les transformer en outils de communication, une permanence de l’esprit « rocardien », de cette « modernité » sans consistance qui permet les itinéraires les plus imprévisibles.

J’en vois une autre illustration avec son thème fétiche de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, dès lors qu’ils seraient considérés comme dangereux par l’Organisation mondiale de la santé. Cette OMS qui a estimé, jusqu’en mai 1990, que l’homosexualité était une pathologie mentale. De quoi me rendre circonspect face à ses nomenclatures. L’ancien socialiste rallié aux groupes écologistes s’est félicité que Jacques Chirac ait fait graver dans le marbre constitutionnel le principe de précaution et en tire argument en faveur de sa thèse. Dans le même temps, il revendique une libéralisation de l’usage du cannabis pour laquelle le principe de précaution semble être devenu caduc. Du bricolage racoleur, en somme.

Les deux candidats qui se sont affrontés au second tour de la primaire du PS, Manuel Valls (6) et Benoît Hamon, ont été formés au sein de l’écurie de Michel Rocard. Ce qui ne les a pas empêchés de prétendre incarner au sein de la même famille politique des orientations distinctes que l’un d’eux juge « irréconciliables » (7) avant, l’un après l’autre, de claquer la porte de la formation qui leur avait permis de faire carrière.

Notes :

- Cf. À la législature et au Directoire, ou La justice agraire opposée à la loi et aux privilèges agraires (édition de 1797), Hachette livre BNF, 2016.

-

D’où Emmanuel Macron a tiré l’avatar d’un chèque de 500 euros, qui serait financé par les industriels de la Culture, et permettrait à chacun de consommer des produits culturels.

- Le Figaro, 26 mai 2017.

- Dont l’intitulé original est September Group.

- Cf. Real freedom for all : What (if anything) can justify Capitalism?, Oxford University Press, 1995.

-

Il est vrai que l’imagination de ce dernier semble s’être asséchée puisque la mesure phare qu’il proposait, la défiscalisation des heures supplémentaires, n’était que la remise au goût du jour d’une réforme introduite durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy puis annulée sous celui de François Hollande.

-

Lors d’une réunion dans sa circonscription de l’Essonne, Manuel Valls avait déclaré, le 15 février 2016 : « Parfois, il y a des positions irréconciliables à gauche et il faut l’assumer. » Il visait alors, de manière explicite, Jean-Luc Mélenchon vers lequel Hamon a choisi de se tourner, sans succès, après son investiture comme candidat du PS.

Quant à l’origine de la règle du clic-clac, la voici: Un homme plutôt mal habillé déambule sur les Champs-Élysées. Soudain, une Rolls-Royce s’arrête à son niveau et la vitre arrière se baisse. Il regarde à l’intérieur et reconnaît un ami d’enfance. Le passager le reconnaît également, sort de la limousine et demande à son chauffeur de l’attendre. Il prend son ami par le bras et lui propose de faire quelques pas ensemble. L’homme lui dit : – Je vois que tu as bien réussi dans les affaires. – Ben oui et toi ? – Je dois dire que ça ne va pas très fort. Pendant la marche, l’ami riche est intrigué par un « clic-clac » qui se fait entendre à chaque pas que fait l’autre. – C’est quoi ce « clic-clac » ? lui demande-t-il. – C’est que l’avant de mes chaussures est décollé et je n’ai pas les moyens de m’en payer une autre paire. Le riche sort de sa poche une grosse liasse de billets de 500 € entourée d’un élastique. Il retire l’élastique, le donne à son ami et lui dit : – Tiens ! Mets l’élastique , ça ne fera plus « clic clac »

J’aimeAimé par 1 personne